「理想の間取り・価格・広い庭—でも旗竿地や市街化調整区域という条件が気になる…。」

このように、条件面では満足しているものの、立地や法的制約に対する不安が拭えないという声をよく耳にします。

今回は、これらの条件を踏まえて、その物件が本当に購入に値するかを判断するための具体的な視点とアドバイスをお届けします。

皆さんの疑問や悩みをひとつずつ紐解き、将来にわたって安心できる住まい選びをサポートします。

1. 旗竿地のメリットと注意点を整理する

旗竿地の魅力:こんな人にはおすすめ!

- プライベート空間を重視する人:

アプローチ部分(竿)の長さが外部からの視線を遮るため、落ち着いた住環境を求める方にはピッタリ。 - 価格と広さを優先する人:

旗竿地は一般的に価格が抑えられているため、広い土地や庭を確保しやすいメリットがあります。

注意点:旗竿地で絶対に確認すべきポイント

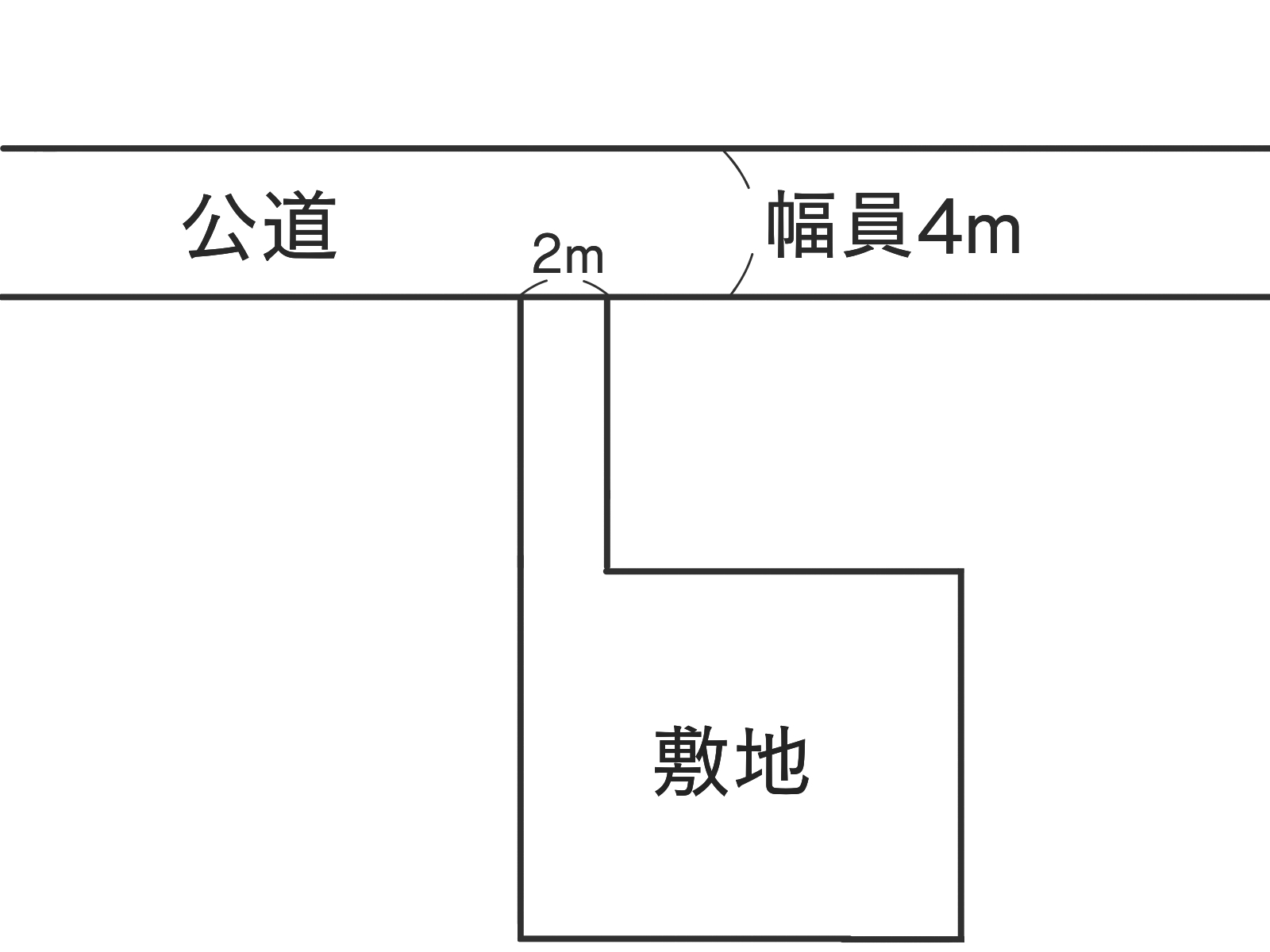

1.アプローチ道路の幅と権利関係

- 公道か私道か、あるいは共有道路なのかを確認し、私道や共有道路なら権利関係のトラブルがないかをチェック。

- 幅員は最低2m必要ですが、車の出し入れを考慮し、3m以上あれば安心です。

2.将来的な景観変化のリスク

- 現状では隣接する田んぼが開けた環境を演出している場合でも、将来の開発で住宅が建つ可能性を考慮する必要があります。

例えば上記の例のような敷地を「旗竿地」と呼びます。

補足アドバイス:

特に「竿部分」の所有権は、購入後の使い勝手に大きく影響します。

将来的に売却する場合も、竿部分の扱いによって価値が左右されるため、不動産業者や司法書士に詳細を相談しながら契約条件を確認しましょう。

2. 市街化調整区域の現実的なリスクと強み

市街化調整区域とは?—特区指定ならどうなる?

市街化調整区域は、都市計画法に基づき建築が制限されるエリアですが、特区指定を受けた土地では、通常の市街化区域と同じように住宅を建設できます。

市街化調整区域を買う場合の注意点

- 許可条件を細かく確認:

特区指定であれば建築が可能でも、自治体ごとに建築物の用途や制限が異なるため、市役所で将来的な法改正リスクも確認しましょう。 - インフラ整備状況を確認:

上下水道やガスの整備状況を調査し、追加工事が必要な場合はその費用も考慮すること。

補足アドバイス:

市街化調整区域は開発が進みにくいエリアだからこそ、閑静な環境を維持しやすいメリットもあります。

一方で、売却時には需要が限られるため、長期居住を前提とした計画を立てることが重要です。

3. 将来の資産価値はどう判断する?

旗竿地と市街化調整区域の資産価値を左右する要素

1.接道状況とアクセスの利便性

接道部分が自己所有で幅員も十分であれば、資産価値を保ちやすくなります。

反対に、共有道路や私道の場合は将来のトラブルを避けるために、事前調査が必要です。

2.周辺環境の変化予測

- 開発計画や人口動向を役所で確認し、将来的に商業施設や公共交通機関が充実する可能性があるかをチェック。

- 子育て世代には学校や公園のアクセスがポイントになります。

3.リセールバリューの視点

旗竿地や市街化調整区域は一般的に流動性が低いため、長期居住を前提としつつ、将来的な賃貸や二世帯住宅への転用も視野に入れましょう。

補足アドバイス:

土地の広さや庭を活用した家庭菜園や子供の遊び場といった価値は、個性的なニーズに対応する物件としてリセールの武器になります。

実際に利用して魅力を高めることで、将来の売却時にもアピールポイントを強化できます。

4. 実際に購入判断するための最終アドバイス

購入を決断する際の3つの視点

1.現状の満足感と長期的な価値のバランスを考える

広い庭や静かな環境が、生活の豊かさを高めると確信できるなら、長期居住向けの物件として魅力があります。

2.将来の変化に備えた柔軟性を持つ

隣接地の開発や法改正に対応できるよう、土地利用計画や周辺開発動向を継続的にチェックしましょう。

3.具体的な不安要素を専門家に確認する

- 接道義務や建築制限は不動産業者や司法書士にしっかり確認。

- 将来的なインフラ整備費用や自治体の方針も問い合わせておくと安心です。

まとめ

この物件は、旗竿地と市街化調整区域という条件から、一般的な物件と比較して注意すべきポイントがあります。

しかし、それらの条件をしっかりと理解し、対策を講じることで、理想的な住まいとしての価値を引き出すことができます。

特に、広い土地や閑静な環境は、都市部では得られない魅力的な要素です。

慎重にチェックを重ねつつ、長期的な視点でこの物件の持つポテンシャルを最大限に活かしてみてはいかがでしょうか?

皆様の理想のマイホーム選びを心から応援しています!

ご質問や不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。